11月27日,住房城乡建设部办公厅就国家标准《城乡建设领域碳计量核算标准(征求意见稿)》公开征求意见。标准适用于城乡建设领域房屋建筑、市政基础设施项目(或项目群)新建、扩建、改建、改造,以及既有项目(或项目群)运行的碳排放计量与核算。

住房城乡建设部办公厅关于国家标准《城乡建设领域碳计量核算标准(征求意见稿)》公开征求意见的通知根据《住房城乡建设部标准定额司关于开展〈城乡建设领域碳计量核算标准〉编制工作的函》(建司局函标〔2022〕146号),住房城乡建设部标准定额研究所等单位完成了国家标准《城乡建设领域碳计量核算标准(征求意见稿)》(见附件)。现向社会公开征求意见。有关单位和公众可通过以下途径和方式提出反馈意见:

1.电子邮箱:sunzhi@mohurd.gov.cn。 2.通信地址:北京市海淀区三里河路9号;邮政编码:100835。 附件:1.城乡建设领域碳计量核算标准(征求意见稿)附:

1 总则

1.0.1 为贯彻国家碳达峰碳中和决策部署,推进城乡建设领域碳减排,规范城乡建设领域碳计量核算,制定本标准。

1.0.2 本标准适用于城乡建设领域房屋建筑、市政基础设施项目(或项目群)新建、扩建、改建、改造,以及既有项目(或项目群)运行的碳排放计量与核算。

1.0.3 城乡建设领域碳排放核算除应符合本标准外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

2 术语和符号

2.1 术语

2.1.1 城乡建设领域碳排放 carbon emissions from urban and rural development

城乡建设领域碳排放主要指房屋建筑、市政基础设施在施工、运行及物料生产过程中产生的二氧化碳以及甲烷等非二氧化碳温室气体排放。

2.1.2 项目群碳排放 carbon emissions from regions

给定用地范围内各类城乡建设领域项目的二氧化碳以及甲烷等非二氧化碳温室气体排放。

2.1.3 项目碳排放 carbon emissions from projects

城乡建设领域建筑和市政基础设施项目产生的二氧化碳以及甲烷等非二氧化碳温室气体排放。

2.1.4 碳排放计量 carbon emission measurement

对碳排放量和活动数据进行测量,以获取实际数据用于碳排放量核算的活动。

2.1.5 碳排放核算 carbon emission accounting

对碳排放实际发生量进行定量分析和计算的一系列活动。

2.1.6 核算边界 accounting boundary

核算边界是指在进行碳排放核算时所设定的范围,用于确定城乡建设领域碳排放需要计入的因素,以及不应计入的因素,包括时间边界、空间边界、系统边界、排放源范围边界、温室气体类型等。

2.1.7 核算周期 accounting time period

指为了连续或周期性地核算、报告碳排放量,而将持续不断产生碳排放的过程划分形成的前后连续、间隔相等的时间段。

2.1.8 物料碳排放 carbon emissions from materials

项目使用的物料从原料到施工现场,其在所有生产和运输过程中所累积的碳排放。

2.1.9 施工碳排放 construction carbon emissions

城乡建设领域的施工活动带来的碳排放,包括建筑和市政基础设施的新建、扩建、改建、维护改造和拆除等施工活动。

2.1.10 运行碳排放 operational carbon emissions

城乡建设领域的建筑与市政基础设施在运行过程中产生的碳排放。

2.1.11 直接碳排放 direct carbon emissions

核算边界内因使用化石燃料燃烧和化学、物理过程产生的碳排放。

2.1.12 能源间接碳排放 energy indirect carbon emissions

核算边界内活动消耗的调入电力、热力等能源间接产生的碳排放。

2.1.13 其他碳排放 other carbon emissions

除直接碳排放和能源间接碳排放外的所有相关的碳排放。

2.1.14 活动数据 activity data

反映人为活动导致温室气体排放情况的定量数据。

2.1.15 排放因子 emission factor

以二氧化碳当量表征单位生产或消费活动量的温室气体排放的系数。

2.1.16 全球变暖潜势 global warming potential,GWP

描述在特定时间内某一特定温室气体单位质量相对于二氧化碳当量单位的辐射强迫影响的特征因子。

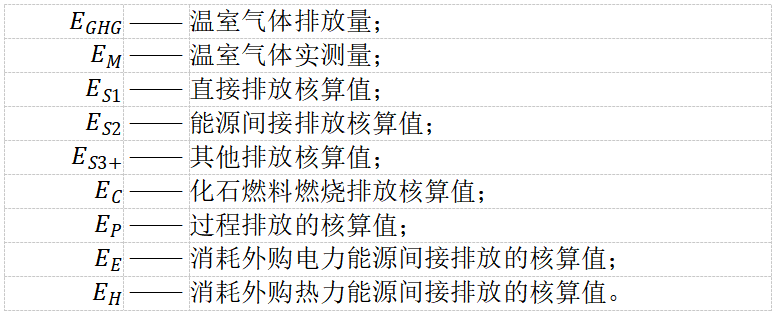

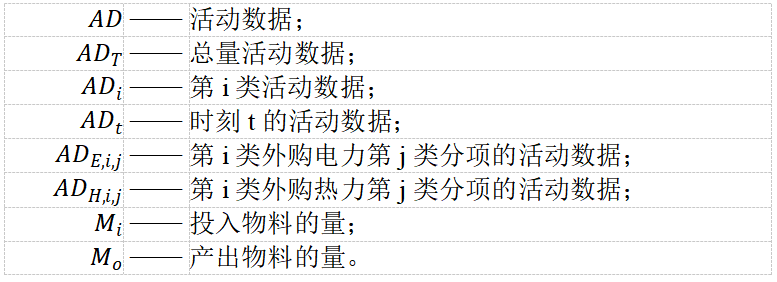

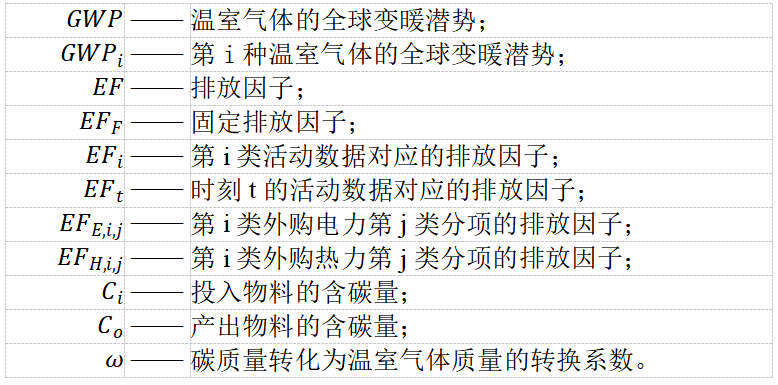

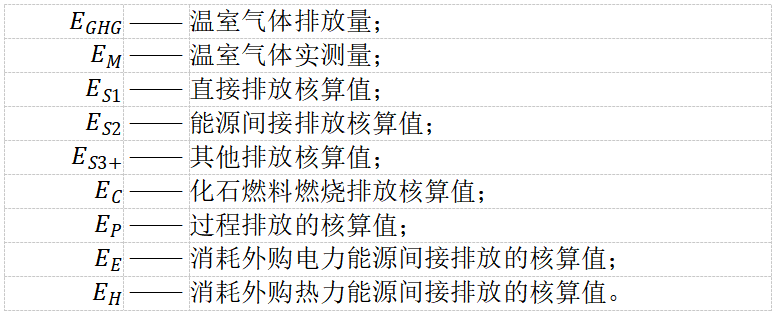

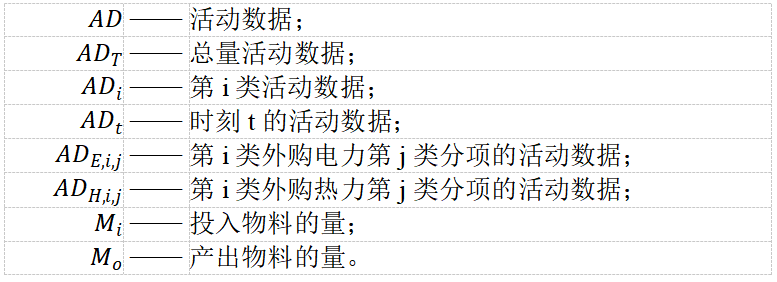

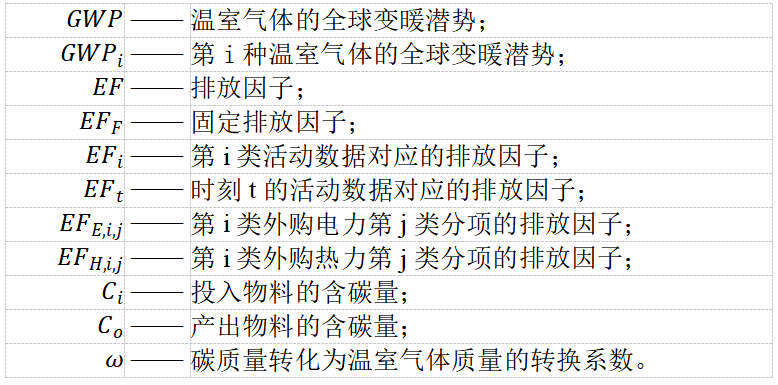

2.2 符号

2.2.1 碳排放量

2.2.2 活动数据

2.2.3 排放因子及相关系数

3 基本规定

3.0.1 城乡建设领域碳排放核算应遵循相关性、完整性、一致性、准确性、透明性和避免重复核算的原则。

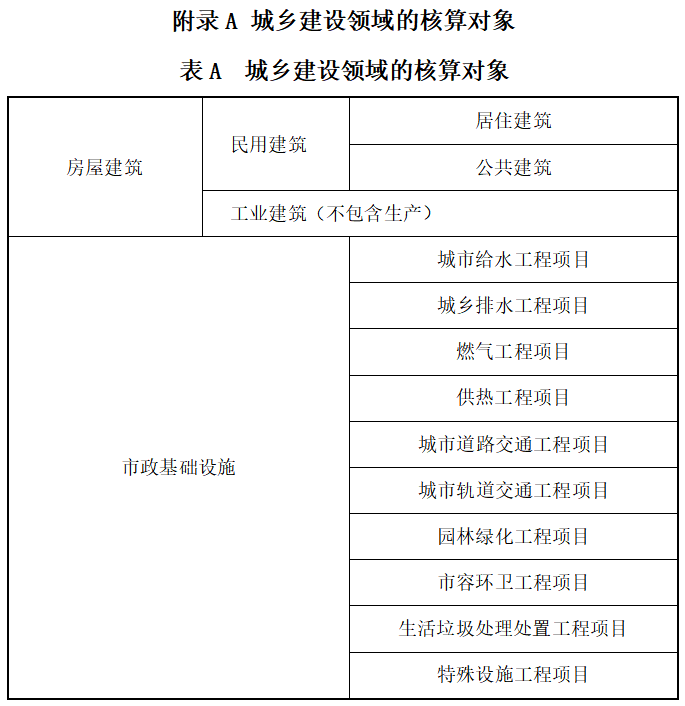

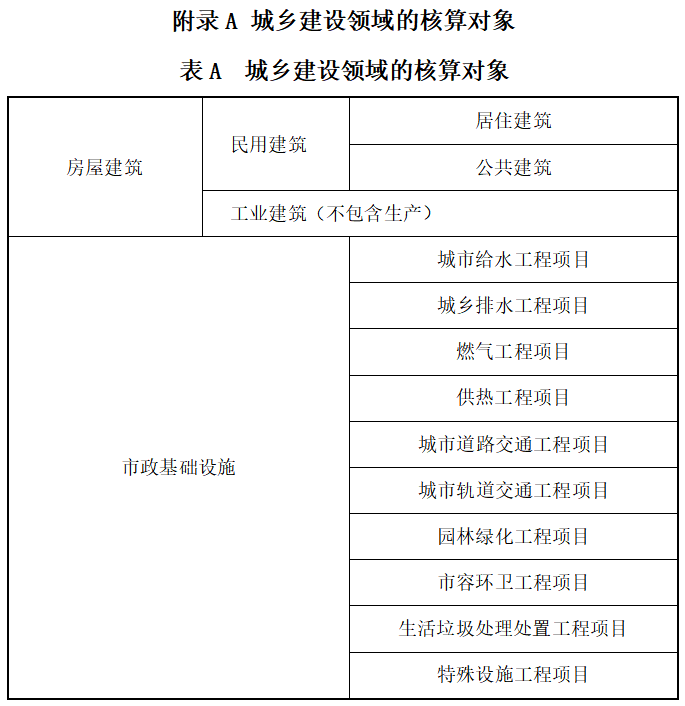

3.0.2 城乡建设领域碳排放核算应以房屋建筑、市政基础设施项目或组成的项目群为对象,项目分类应按本标准附录A执行。

3.0.3 城乡建设领域碳排放核算应包含二氧化碳以及甲烷等非二氧化碳温室气体。

3.0.4 城乡建设领域碳排放应按下列步骤进行核算:

1 确定核算边界;

2 识别排放源;

3 选择核算方法;

4 收集数据;

5 核算排放量;

6 报告与核证。

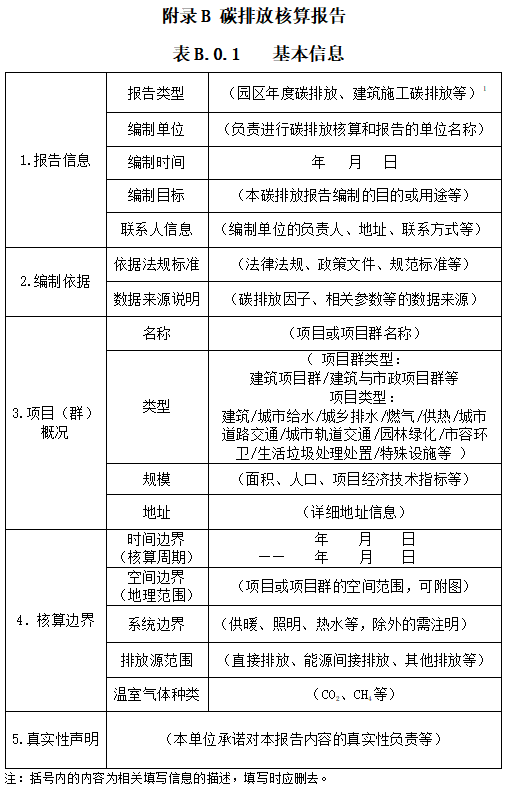

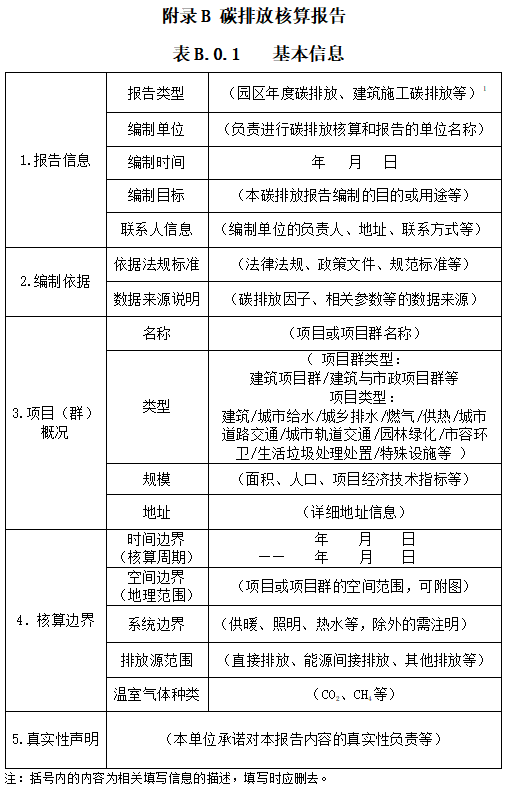

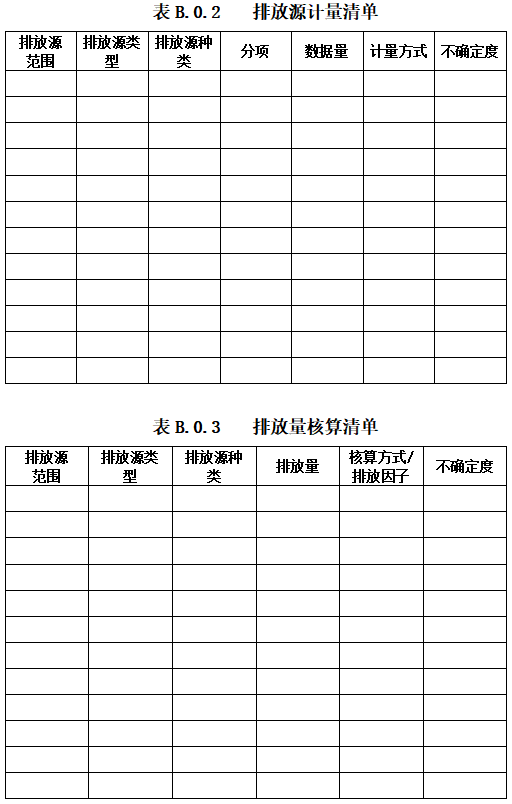

3.0.5 碳排放核算的数据记录应采用规范的数据格式,应说明计量的数据与排放量之间的转换方法或关系,并应符合本标准附录B的要求。

3.0.6 碳排放核算应考虑以下方面的不确定性,并应对不确定性的识别和降低不确定性的措施进行说明:

1 数据获取的不确定性,包括数据不完整、数据缺乏、数据偏差;

2 误差导致的不确定性,包括模型误差、统计样品随机误差、测量误差;

3 报告偏差导致的不确定性,包括错误报告、数据丢失。

4 核算边界

4.1 一般规定

4.1.1 城乡建设领域碳排放核算对象可为单体项目或项目群。

4.1.2 城乡建设领域的碳排放核算应具有清晰的边界设定,边界设定应综合分析并明确时间边界、空间边界、系统边界、排放源范围边界和温室气体类型。

4.1.3 城乡建设领域碳排放宜以自然年为核算周期进行核算,当有需要时可按季度或月度进行核算。

4.1.4 城乡建设领域碳排放的排放源范围应包括直接排放、能源间接排放,宜包括其他间接排放。

4.2 项目群核算边界

4.2.1 项目群碳排放核算的时间边界应根据设定的核算周期确定。

4.2.2 项目群碳排放核算的空间边界应按选定项目群的地理边界和管辖范围确定。

4.2.3 项目群碳排放的系统边界应根据城乡建设领域碳排放的核算类型确定,应包括项目群边界内各类项目的物料碳排放、施工碳排放和运行碳排放。

4.3 项目核算边界

4.3.1 项目碳排放的时间边界应根据项目核算类型、所属阶段和设定的核算周期确定。

4.3.2 项目碳排放核算的空间边界应根据项目本身的完整功能及核算主体的管理范围进行划定。

4.3.3 项目碳排放核算的系统边界应根据建筑与市政项目的施工过程、项目的使用功能和生产流程确定。

5 核算内容

5.1 一般规定

5.1.1 项目碳排放应在项目所属阶段划分为不同类型进行核算,类型应为物料、施工或运行碳排放中的一种。

5.1.2 项目物料、施工、运行碳排放源应区分直接排放源、能源间接排放源和其他排放源(或吸收汇),并应符合下列规定:

1 应统计边界内全部直接、能源间接排放源;

2 可根据情况选择统计其他排放(或吸收汇),但应根据情况分类分项单独列出。

5.2 物料碳排放

5.2.1 物料碳排放应包括项目实际使用的全部材料、设备、装备和预制工业化产品的碳排放。

5.2.2 物料碳排放应包括生产碳排放和运输碳排放。

5.2.3 物料的生产碳排放应包括全部材料、设备、装备和预制工业化产品在资源开采、加工、制造到制成出厂所产生的碳排放。

5.2.4 物料的运输碳排放应为将物料由边界外生产地运输到边界内现场过程中工具的能源消耗产生的碳排放,边界外生产地应为最后一个生产工厂或场地。

5.3 施工碳排放

5.3.1 施工碳排放应包括项目新建、扩建、改建、维护改造和拆除等施工过程的碳排放。

5.3.2 施工碳排放核算应符合下列规定:

1 应区分单体工程和线性工程,线性工程宜根据实际施工管理情况划分为多个单体工程进行核算;

2 应区分施工现场和办公生活区;

3 应采用合理的原则分项统计排放源,施工过程宜根据施工工序按分部分项工程和措施项目进行统计。

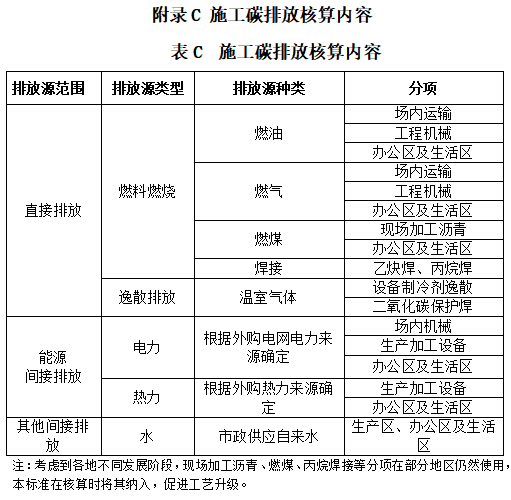

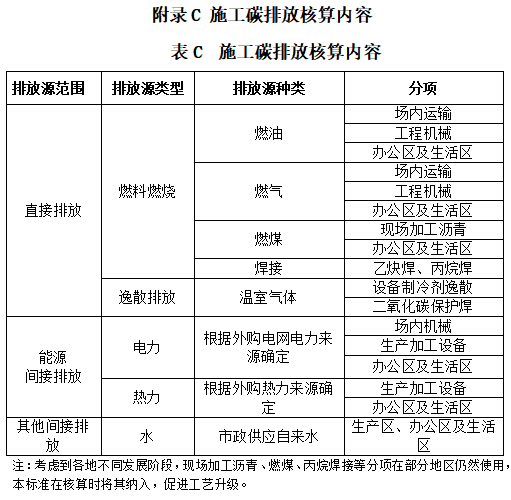

5.3.3 施工碳排放的直接碳排放源应包括下列内容,各类产生直接碳排放的施工过程可按本标准附录C执行:

1 化石燃料燃烧排放源,包括施工过程各类机械、设备、运输工具等燃油、燃气、燃煤产生直接排放的排放源;

2 过程排放源,包括施工过程中化学反应产生温室气体的排放源和用作操作保护气、设备充注剂等温室气体逸散的排放源。

5.3.4 施工碳排放的能源间接碳排放源应包括下列内容,各类产生能源间接碳排放的施工过程可按本标准附录C执行:

1 消耗外购电力的排放源,包括施工过程各类机械、设备、运输工具等消耗外购电力的排放源;

2 消耗外购热力的排放源,包括施工过程中需要消耗外购热力(包括冷量、蒸汽、热水等)的排放源。

5.4 运行碳排放

5.4.1 运行碳排放应区分运行过程中项目本体运行的碳排放和用于提供生产服务的碳排放。

5.4.2 运行碳排放应采用合理的原则分项统计排放源,宜根据各类用能系统、产生直接排放的过程进行分项统计。

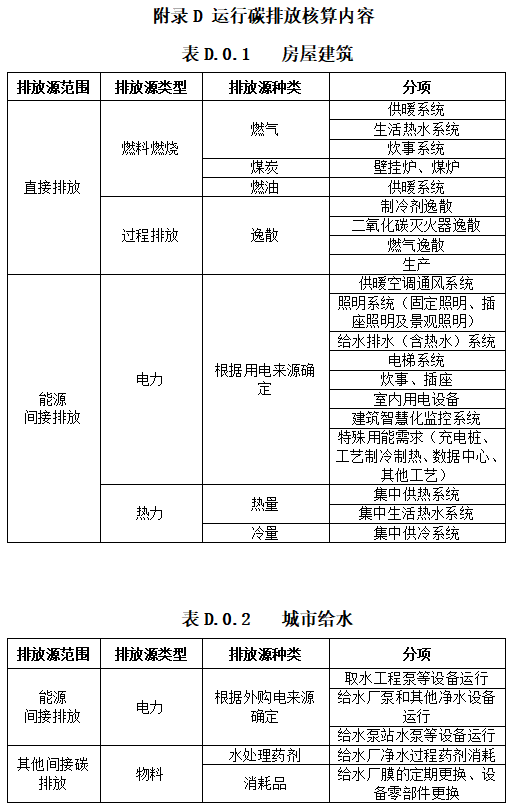

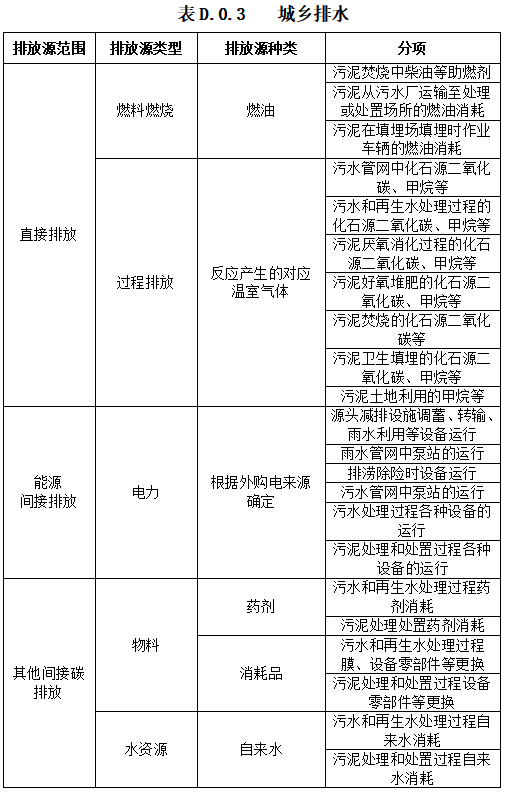

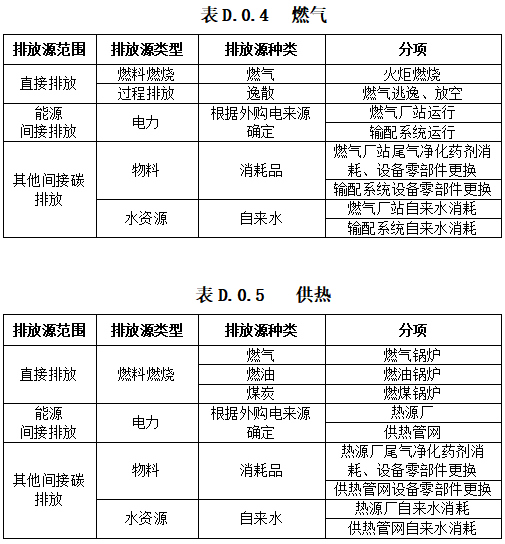

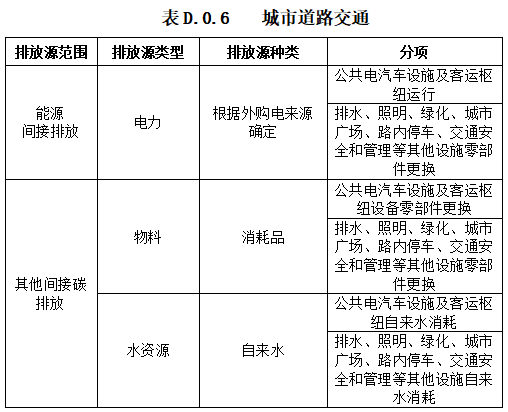

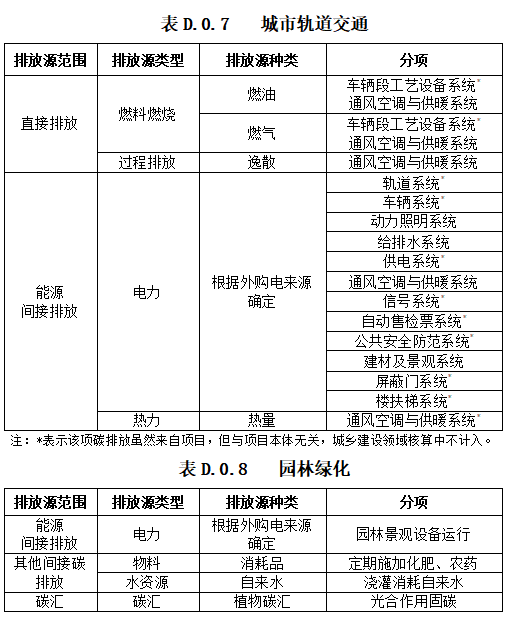

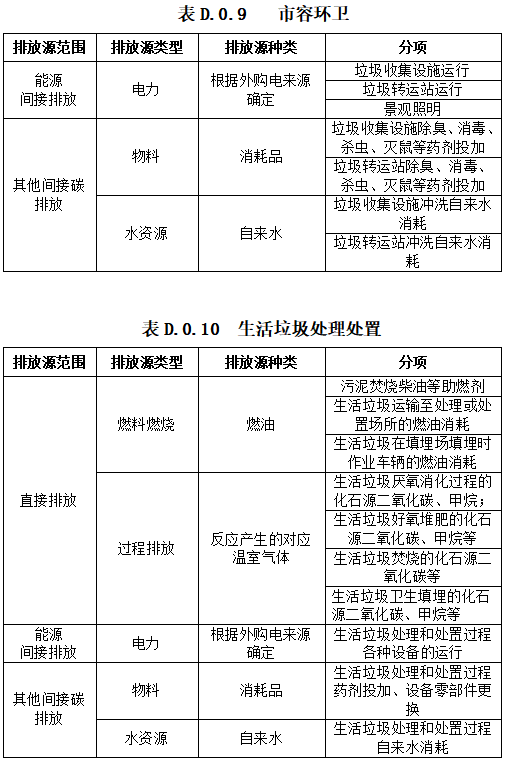

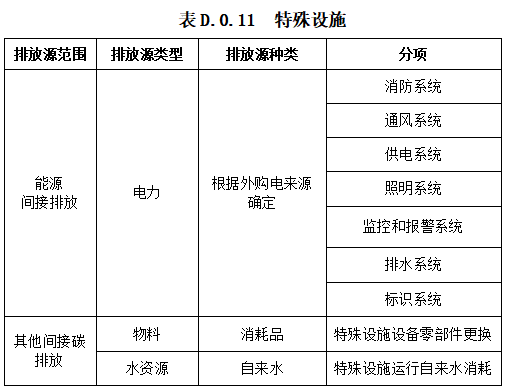

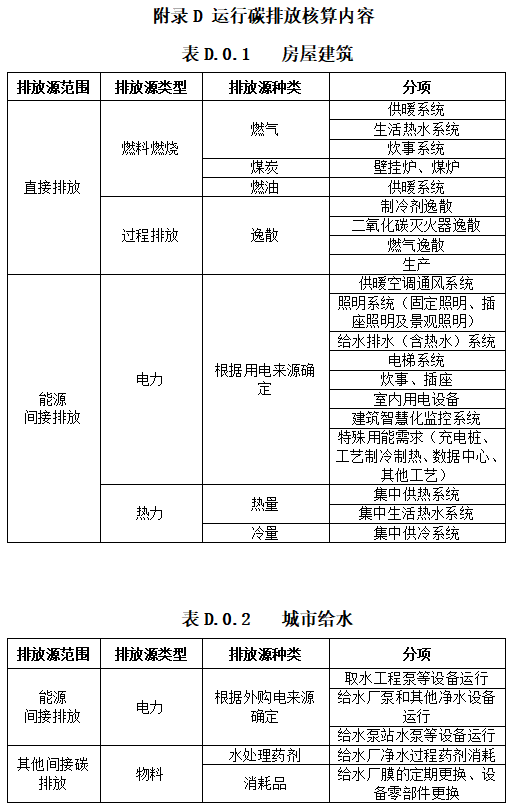

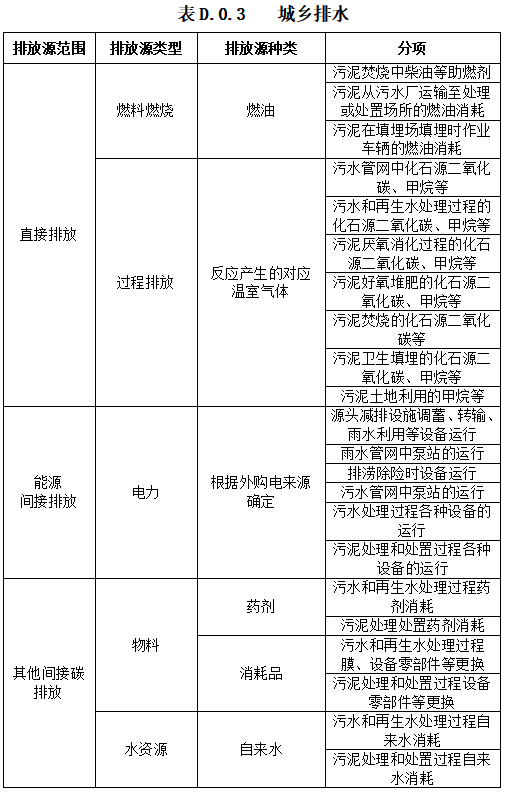

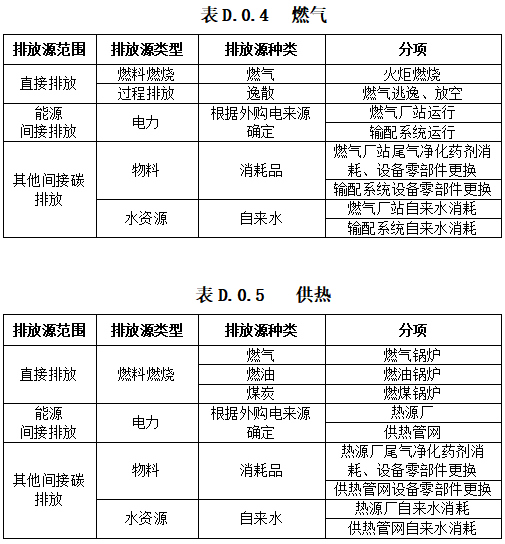

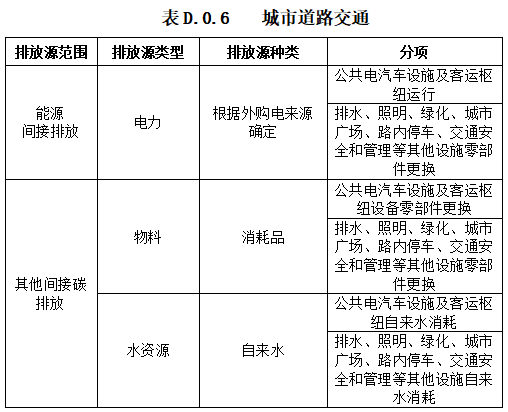

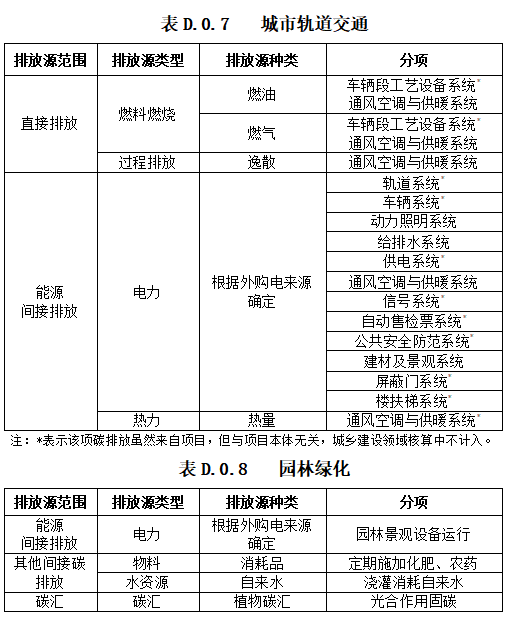

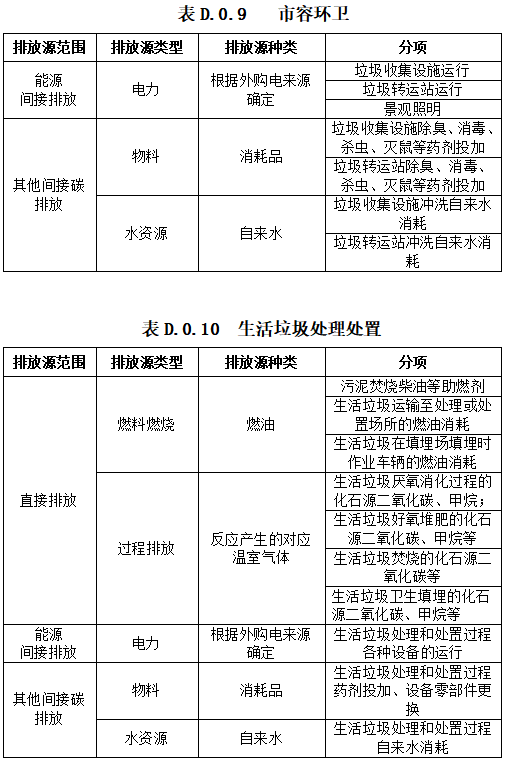

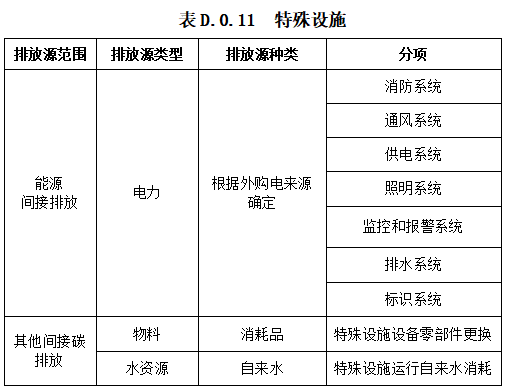

5.4.3 运行碳排放的直接碳排放源应包括下列内容,各类产生直接碳排放的运行过程可按本标准附录D执行:

1 化石燃料燃烧排放源,包括运行过程各类用能系统等燃油、燃气、燃煤产生直接排放的排放源;

2 过程排放源,包括运行过程中化学反应产生温室气体的排放源和设备充注剂等温室气体逸散的排放源。

5.4.4 运行碳排放的能源间接碳排放源应包括下列内容,运行过程产生能源间接碳排放的各类用能系统可按本标准附录D执行:

1 消耗外购电力的排放源,包括运行过程各类用能系统消耗外购电力的排放源;

2 消耗外购热力的排放源,包括运行过程中需要消耗外购热力(包括冷量、蒸汽、热水等)的供热、供冷系统的排放源。

6 核算方法与计量要求

6.1 一般规定

6.1.1 碳排放核算应按照一定的优先级对核算方法进行选择,核算方法选定原则应按照下列要求确定:

1 核算结果的数据准确度要求;

2 可获得的用于核算的数据情况;

3 排放源的可识别程度。

6.1.2 碳排放核算应采用实测法、物料平衡法或排放因子法,并应符合下列规定:

1 现场计量条件允许时宜优先采用实测法;

2 能够计量获得投入产出量的宜采用物料平衡法;

3 采用排放因子法核算的,活动数据应通过计量获得。

6.1.3 碳排放核算的数据计量应符合下列要求:

1 应采用连续监测系统对数据进行在线连续监测,连续监测系统的监测点位、方法、质控要求等应符合计量相关规定;

2 当条件不允许采用连续监测法时,可采用间歇测量法进行测量,并应选取合理的时间间隔并对测量结果及时、完整、准确地记录;

3 根据消耗量账单记录核算的,应确保账单记录数据的真实、完整、准确。

6.1.4 碳排放核算的计量器具应符合下列要求:

1 相关计量器具的配备和管理应符合相关规定;

2 应定期对器具进行校准、调整,当器具不满足监测要求时,应采取必要的调整措施,确保数据处理过程的准确可靠;

3 应建立相应的数据收集、统计与上报系统或制度,上报数据应能追溯至计量测试记录。

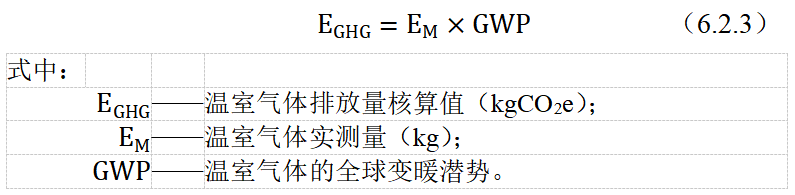

6.2 实测法

6.2.1 直接碳排放应优先采用实测法,通过现场测定得到排放量。

6.2.2 采用实测法核算碳排放应对排放的温室气体的量直接进行计量。

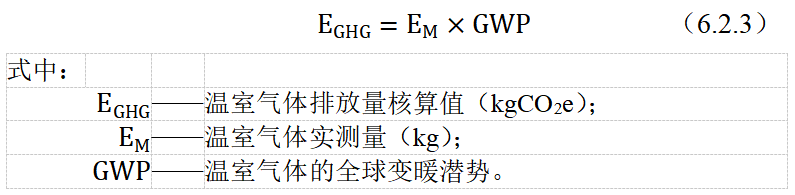

6.2.3 采用实测法应按下式核算碳排放:

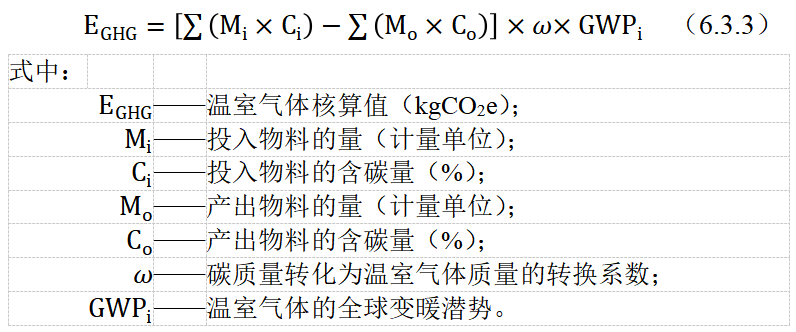

6.3 物料平衡法

6.3.1 物料平衡法的适应范围应符合下列规定:

1 物料平衡法应适用于直接碳排放;

2 能源间接排放和其他间接排放不应采用物料平衡法。

6.3.2 物料平衡法核算碳排放应对投入物的量与产出物的量分别计量。

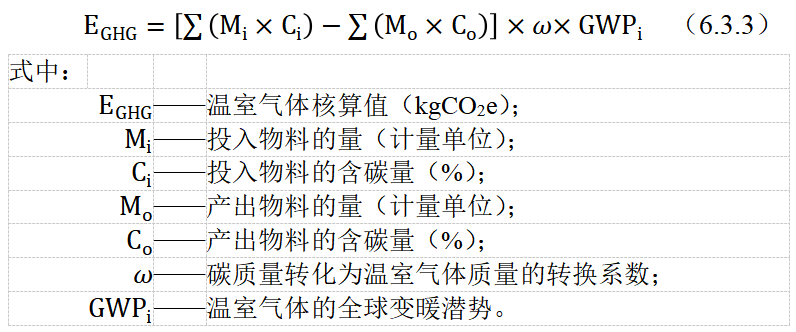

6.3.3 采用物料平衡法核算时,应根据质量守恒定律,并应符合下列规定:

1. 含碳温室气体的碳排放应按下式核算:

2 其他温室气体的碳排放应根据具体情况确定核算公式并调整相应的系数进行核算。

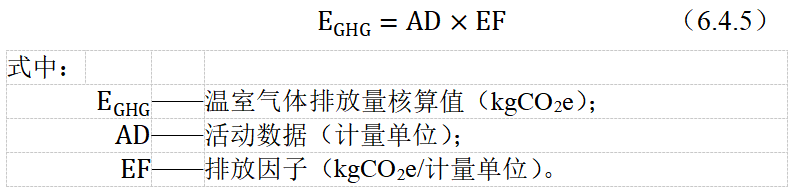

6.4 排放因子法

6.4.1 能源间接和其他间接排放应采用排放因子法,当直接排放无法通过实测法和物料平衡法获得时,也可采用排放因子法。

6.4.2 采用排放因子法核算碳排放应对活动数据进行计量。

6.4.3 采用排放因子法核算碳排放,应以排放因子为依据对活动数据进行计量获取,通过计量获取的活动数据应与排放因子规定的条件参数一致。

6.4.4 采用的排放因子应来自公认的可靠来源,优先采用政府机构最新发布的数据。当缺少政府机构发布的数据时,可按优先级从下列信息源中获取:

1 行业权威数据库;

2 国家现行标准;

3 权威机构连续发布的正式出版文献;

4 经认证的学术机构、行业协会研究报告;

5 各类统计年鉴和报表;

6 有关基础数据手册。

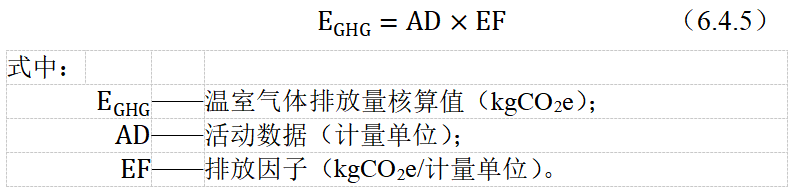

6.4.5 采用排放因子法应按下式核算碳排放:

7 数据核算

7.1 一般规定

7.1.1 所有类型的温室气体核算的排放量结果数据均应折算为二氧化碳当量,折算系数应取温室气体对应的全球变暖潜值(GWP),可按本标准取值。

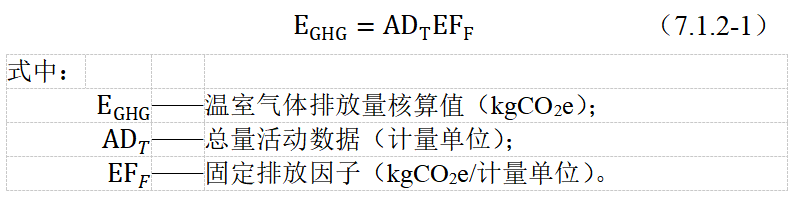

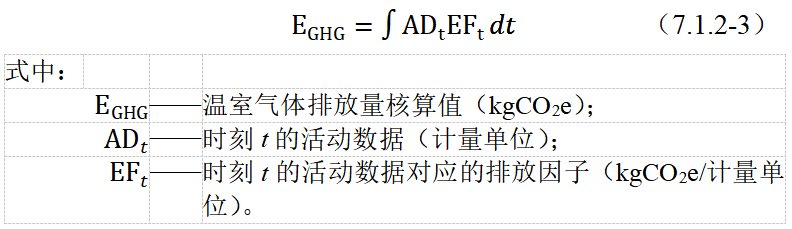

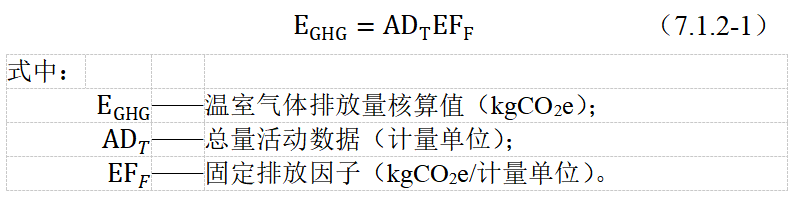

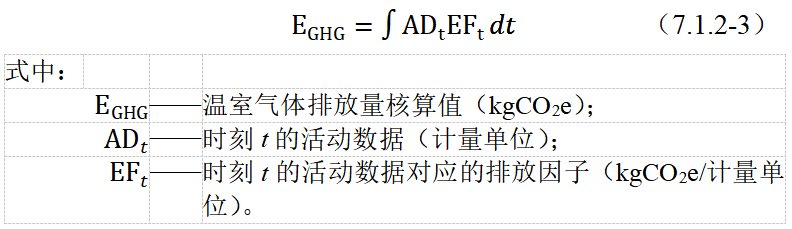

7.1.2 核算公式应根据排放因子及活动数据获取结果的精度情况进行选择,并应符合下列要求:

1 当获取的数据为总量数据时,应按下式核算:

2 当获取的数据为离散数据时,应按下式核算:

3 当获取的数据为连续数据时,应按下式核算:

7.2 直接排放

7.2.1 直接排放的数据核算应区分化石燃料燃烧排放和过程排放,并应按下式核算:

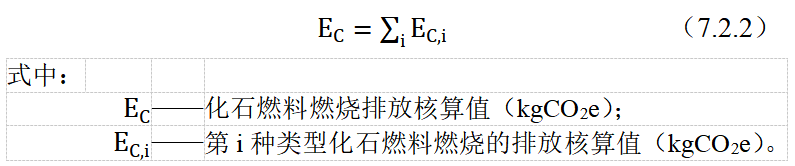

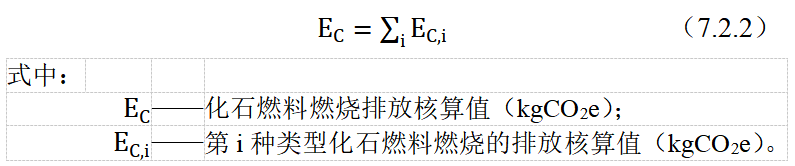

7.2.2 化石燃料燃烧排放应按下式核算:

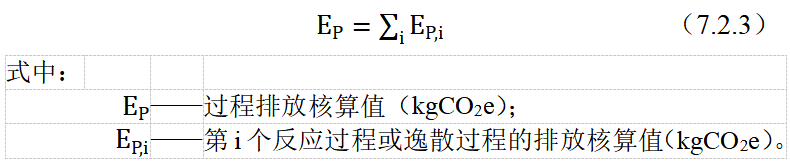

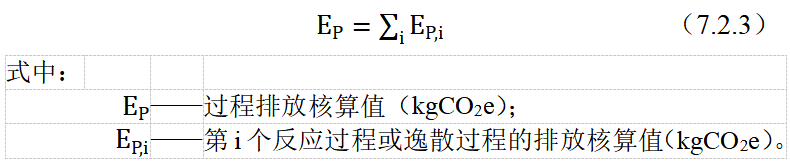

7.2.3 过程排放应按下式核算:

7.3 能源间接排放

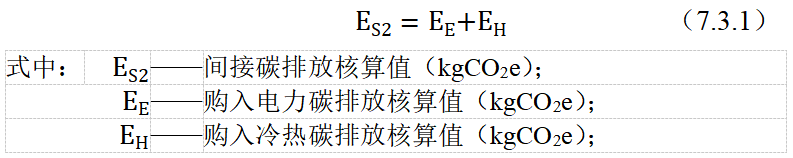

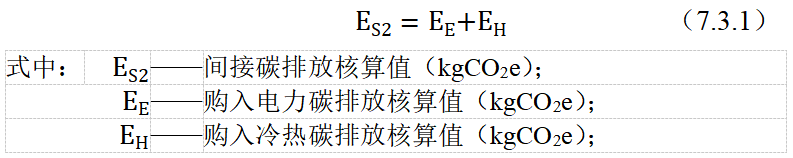

7.3.1 能源间接排放核算应包括从外部购入电力、热力的碳排放,并应扣除向外部输出电力、热力的碳排放,应按下式核算:

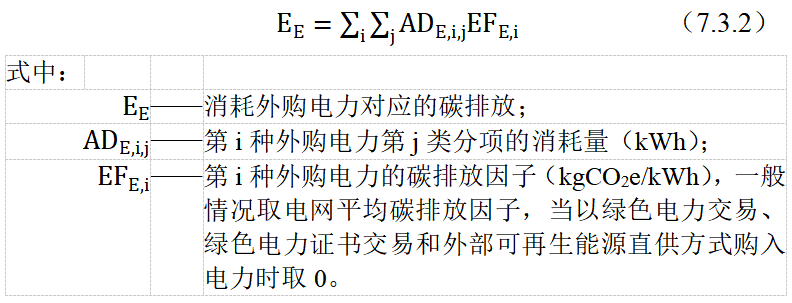

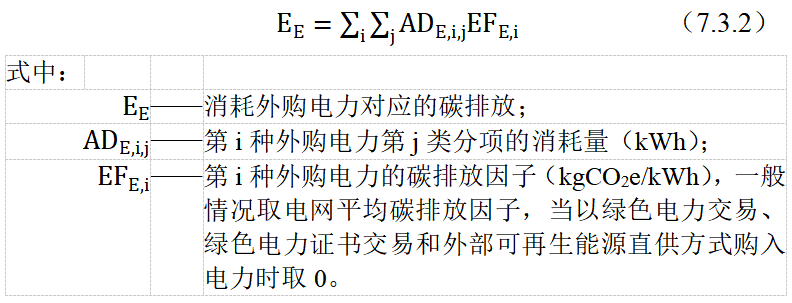

7.3.2 边界外购入并消耗的电力对应的碳排放应按下式核算:

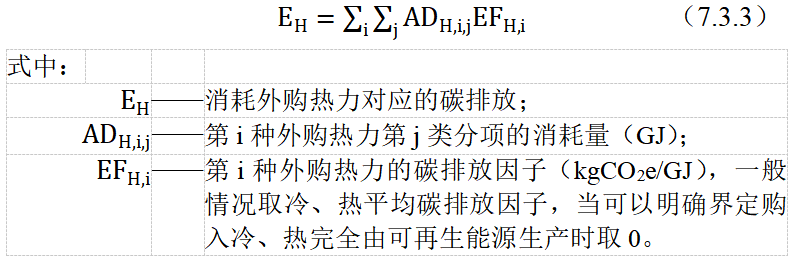

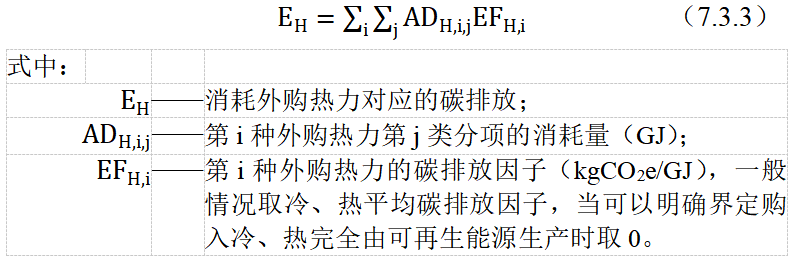

7.3.3 边界外购入并消耗的热力对应的碳排放应按下式核算:

7.4 其他排放

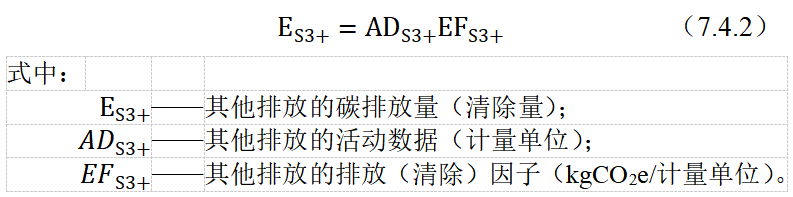

7.4.1 其他间接排放、生物质燃料燃烧、碳排放清除等不包括在直接排放与能源间接排放两者范围内的排放源(或吸收汇),但根据情况需要进行核算的,应归为其他排放,并应分类分项进行核算与报告。

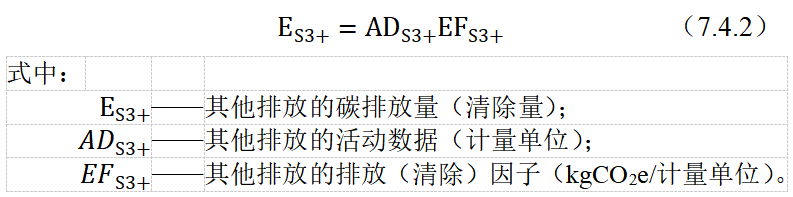

7.4.2 其他排放宜按下式核算:

8 报告与核证

8.1 报告

8.1.1 核算报告应包括基本信息、排放源清单、排放量清单等,基本信息应包括报告信息、编制依据、项目(群)概况、核算边界、真实性声明等,可按本标准附录B进行编制。

8.1.2 核算报告中的报告信息应包括报告类型、编制单位、编制时间、编制目标及联系人信息等。

8.1.3 核算报告中的编制依据应包括遵循的相关要求文件,数据来源信息等。

8.1.4 核算报告中的项目或项目群概况应包括项目或项目群的名称、类型、规模、地址等。

8.1.5 核算报告中的核算边界应包括时间边界、空间边界、系统边界、排放源范围边界等。

8.1.6 核算报告中应明确报告主体和编制单位,并应对核算的相关性、完整性、一致性、准确性、透明性和不存在重复核算等要求负责。

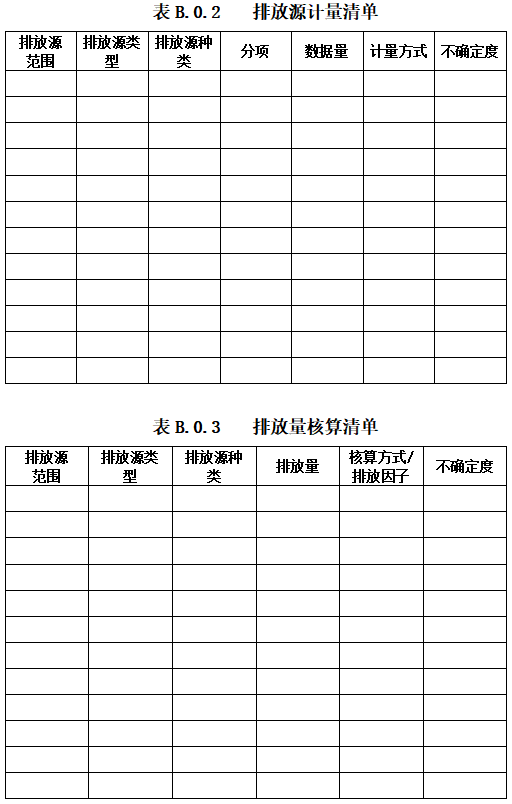

8.1.7 核算报告中的排放源清单应包括边界范围内产生直接排放、能源间接排放的各项排放源。

8.1.8 核算报告中的碳排放量清单应包括各项排放源对应的温室气体排放数据、采用方法、不确定度和证明材料等。

8.2 核证

8.2.1 当核算结果用于碳排放配额管制和碳排放权交易等目的时应进行核证。

8.2.2 核证工作应由第三方认证机构进行。

8.2.3 核证工作应遵循独立性、真实性、准确性、完整性和保密性的原则。

8.2.4 核证工作应按下列步骤进行:

1 前期组织;

2 资料准备;

3 文件评审;

4 现场核查;

5 出具核证结论;

6 告知核证结果。