环境产业园区温室气体监测平台——引领行业碳管理数字化升级

日期:2025-04-03

栏目:公司新闻

2020年,中国向世界庄严承诺“3060双碳”目标,并在党的20大报告中明确要积极稳妥推进碳达峰碳中和,为国家绿色高质量发展道路开启新篇章。2024年12月11日中央经济工作会提出“建立一批零碳园区”,这也是国家层面首次提到“零碳园区”的概念。2025年政府工作报告也进一步强调,要扎实开展国家碳达峰第二批试点,建立一批零碳园区、零碳工厂。

在我国环卫行业零碳转型的背景下,环境产业园区作为固废处理的核心环节承担着重要的角色。所谓零碳转型,须管理先行,好的碳排放管理能力直接关系到园区零碳目标的实现。然而,目前我国环卫行业园区的数字化管理水平参差不齐,虽然生活垃圾焚烧的数字化管理已经相对成熟,但多数园区尚未建立起园区级的数字化管理平台,且即使有少数处理单元(如餐厨处理厂等)建立了信息化平台,但各自数据没有实现互联互通。对于园区各个工艺的温室气体排放情况,尚缺少实时的监测系统进行数据支撑。

按照生态环境部和市场监管总局于2023年10月联合颁布的《温室气体自愿减排交易管理办法(试行)》,在开展CCER减排量核查时,项目业主应当加强对项目实施情况的日常监测,同时鼓励业主采用信息化、智能化措施加强数据管理。2025年3月18日,工业和信息化部印发《工业企业和园区数字化能碳管理中心建设指南》的通知,建设指南中指出“数字化能碳管理中心是支撑工业企业和园区提升能耗双控和碳排放双控管理水平的信息系统和基础工具,通过采用人工智能、工业互联网和物联网、智能传感等信息通信技术,开发能耗和碳排放数据采集、监测、核算、分析、预测、预警、决策支持等功能,支撑开展产品碳足迹、项目碳评价和企业碳管理。”

在此背景下,零碳园区温室气体监测平台的建设十分必要。监测平台通过嵌入环卫行业温室气体排放及减排计算方法学,结合“物联网+大数据+AI算法”的技术融合,能够实现从“模型估算”到“精准感知”的跨越。具体而言,物联网技术可以实现园区内各类设备的互联互通,实时采集温室气体排放数学模型所需活动数据;大数据技术能够对海量数据进行分析和处理,挖掘数据背后的碳排放规律;AI算法则可以对碳排放趋势进行预测和优化,为园区管理者提供科学的决策支持。

通过这种技术融合,监测平台不仅可以实时监测园区内的温室气体排放情况,还可以对排放源进行精准定位和分析,帮助企业优化生产工艺、减少碳排放。此外,平台还可以与园区的能源管理系统相结合,形成“能碳双控”,通过智能调控能源使用,进一步降低碳排放。

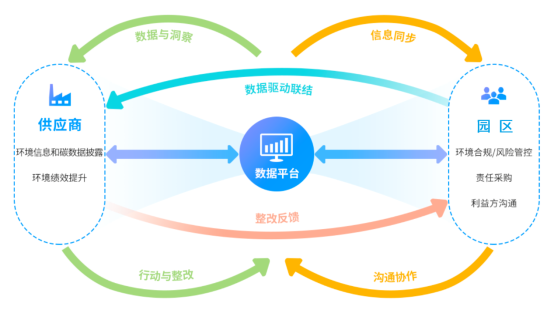

零碳环境产业园区温室气体监测平台系统架构图

1.园区碳排放核算

依据国内外通行的环卫行业碳排放核算规则标准,计算一个时间周期内,园区的碳排放总量和强度,实现碳排放来源追踪、碳排放趋势分析、排放量预警等功能。

2.产品碳足迹核算

从产品原材料获取、生产、运输、销售、使用和回收处理等环节采集数据信息,结合绿电绿证交易情况,实现产品碳足迹在线核算、碳足迹报告生成、支撑产品碳标识认证等功能。

3.供应链碳管理

面向上游供应商,依据供应链场地数据采集标准和规则,采集材料用量、能源消费等数据。面向下游用户,结合应用场景的实际需求,提供产品碳足迹核算过程、结果等。

4.温室气体排放核查支撑

支持温室气体排放核算的过程数据和原始凭证追踪和溯源,可以实现碳排放报告在线自动生成,完成碳核查相关材料汇集和导出。

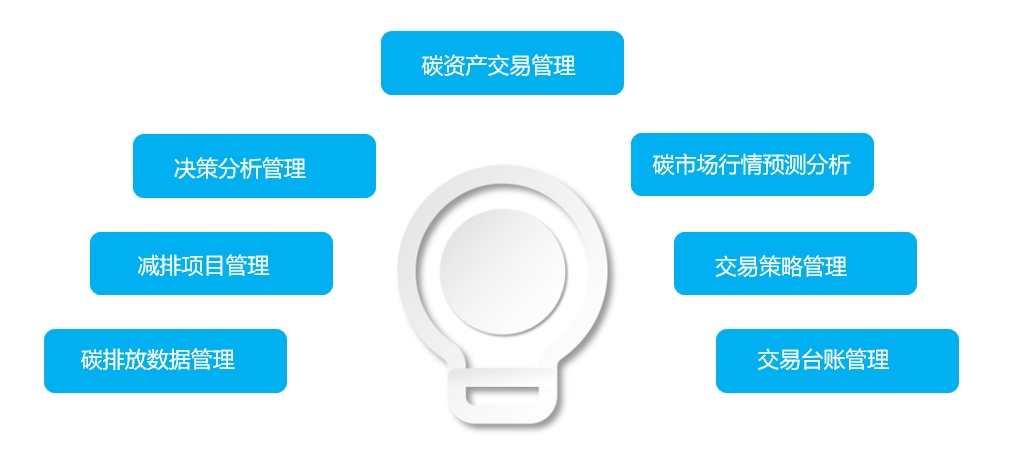

5.碳资产管理

通过实时监测碳排放数据,平台能够精准分析企业的碳资产分布与潜在价值,构建清晰的碳资产画像。这不仅帮助企业直观掌握自身碳排放现状,还能通过科学量化与动态追踪,为未来参与碳交易市场提供坚实的数据基础。更重要的是,平台将碳排放数据转化为可交易的碳资产,助力企业在碳市场的竞争中抢占先机。

随着全球对气候变化的关注日益加深,零碳园区建设正成为推动可持续发展的重要举措。在这一浪潮中,零碳园区温室气体监测平台凭借其精准、实时的数据采集与分析能力,将成为园区碳管理的核心工具。随着AI、物联网等数字化技术的飞速进步,监测平台不仅能够实现更高效的碳排放追踪,还能通过智能算法优化能源使用,助力园区实现碳中和目标。

中城环认证中心(北京)有限公司作为中国城市环境卫生协会全资成立的企业,为满足行业零碳园区建设的需求,助力行业实现双碳目标,自主开发了温室气体在线监测平台,并已在相关园区得到应用,为企业开展温室气体排放盘查、核查、开展碳足迹和碳资产管理打下坚实的基础。

——The End——